従業員のエンゲージメント向上、バーンアウトの防止、そして「静かな退職(Quiet Quitting)」への対応。これらは現代の組織が直面する、終わりなき課題である。多くのリーダーは、手厚い福利厚生、魅力的な報酬、あるいは最新のコミュニケーションツールを導入することで、これらの問題に立ち向かおうと試みる。しかし、まるでモグラ叩きのように、一つの問題が解決したかと思えば、また別の場所から新たな問題が顔を出す。

この終わらない奮闘の裏には、見過ごされがちな根本的な問いが横たわっている。もし、問題の原因が従業員のモチベーションや個人の資質ではなく、彼らが日々向き合っている「仕事そのものの構造」にあるとしたらどうだろうか。日々の業務、課せられた責任、求められる人間関係。これら一つひとつの要素が絡み合って構成される「仕事の設計図」そのものに、組織の活力を静かに蝕む欠陥が潜んでいるとしたら。この根深く、しかし極めて重要な問いに、私たちはどう向き合えばよいのだろうか。

静かなる流行病:「仕事の設計」という名の構造欠陥が、優秀な人材を静かに追い詰める

この問題は、決して抽象的な議論ではない。近年、日本国内の企業においても、メンタルヘルス不調による休職者の増加が深刻な経営課題として認識されている。2024年に行われた調査では、企業の約6割がメンタルヘルスに課題を抱える従業員が「増加傾向にある」と回答しており、その背景には過重労働や職場の人間関係といった、仕事のあり方に起因する要因が指摘されている。

こうしたマクロな潮流は、私たちの現場にどのような影響を与えているだろうか。中堅メーカーで製品開発チームを率いる渡辺課長のケースを考えてみよう。彼女のチームは優秀な人材が揃い、これまでも高い成果を上げてきた。しかしここ最近、メンバーの覇気のなさが目立ち、先日ついに中核を担う若手社員から退職の申し出があった。渡辺氏は1on1ミーティングを増やし、チーム内のコミュニケーション活性化を図るが、状況は一向に改善しない。「彼らのやる気を引き出せていないのではないか」。彼女は自責の念に駆られるが、その一方で、メンバーが抱える過剰な業務量と、部門間で頻発する要求の衝突という構造的な問題に、見て見ぬふりをしている自分にも気づいている。

多くの組織が直面するこのような状況は、リーダーシップや個人の努力といった対症療法だけでは乗り越えられない、より根源的な問題を浮き彫りにする。それは、仕事の量や内容、裁量権、人間関係といった要素がいかにデザインされているかという、「ワークデザイン」そのものの質の問題なのである。

「やる気」の神話から、「仕事の設計」という科学へ:構造的に課題を捉える視点

渡辺課長が直面したようなジレンマを、個人の能力や意欲の問題として片付けてしまうのは簡単だ。しかし、それでは本質的な解決には至らない。この課題を構造的に理解するために、私たちの思考の解像度を上げる、いくつかの概念的なレンズを手にしてみよう。

仕事の「ビタミン」と「ストレス要因」

仕事には、従業員の成長を促し、目標達成を助ける「資源(リソース)」となる側面と、持続的な心身の努力を要し、コストを強いる「要求事項(デマンド)」となる側面がある。前者は仕事のビタミン、後者は過剰摂取すれば毒にもなるストレス要因と考えることができる。このような枠組みは、経営学の世界では『仕事の要求度-資源モデル(JD-Rモデル)』として知られており、両者のバランスが従業員のエンゲージメントやバーンアウトに大きな影響を与えるとされる。

「意味」ある仕事というエンジン

人が仕事に対して高い満足感を得るためには、その仕事が「意味深い」と感じられることが不可欠である。自分の仕事が価値あるもので、誰かの役に立っているという感覚は、内的なモチベーションの源泉となる。この心理的なメカニズムは、古くから『職務特性モデル(JCM)』の中核的な要素として位置づけられてきた。このモデルでは、仕事の自律性や多様性といった特性が、従業員の「意味の感覚」という心理状態を介して、最終的に仕事の満足度や成果に結びつくと考えられている。

1,800人を超える就労者データが描き出す「良質な仕事」の5つの構成要素

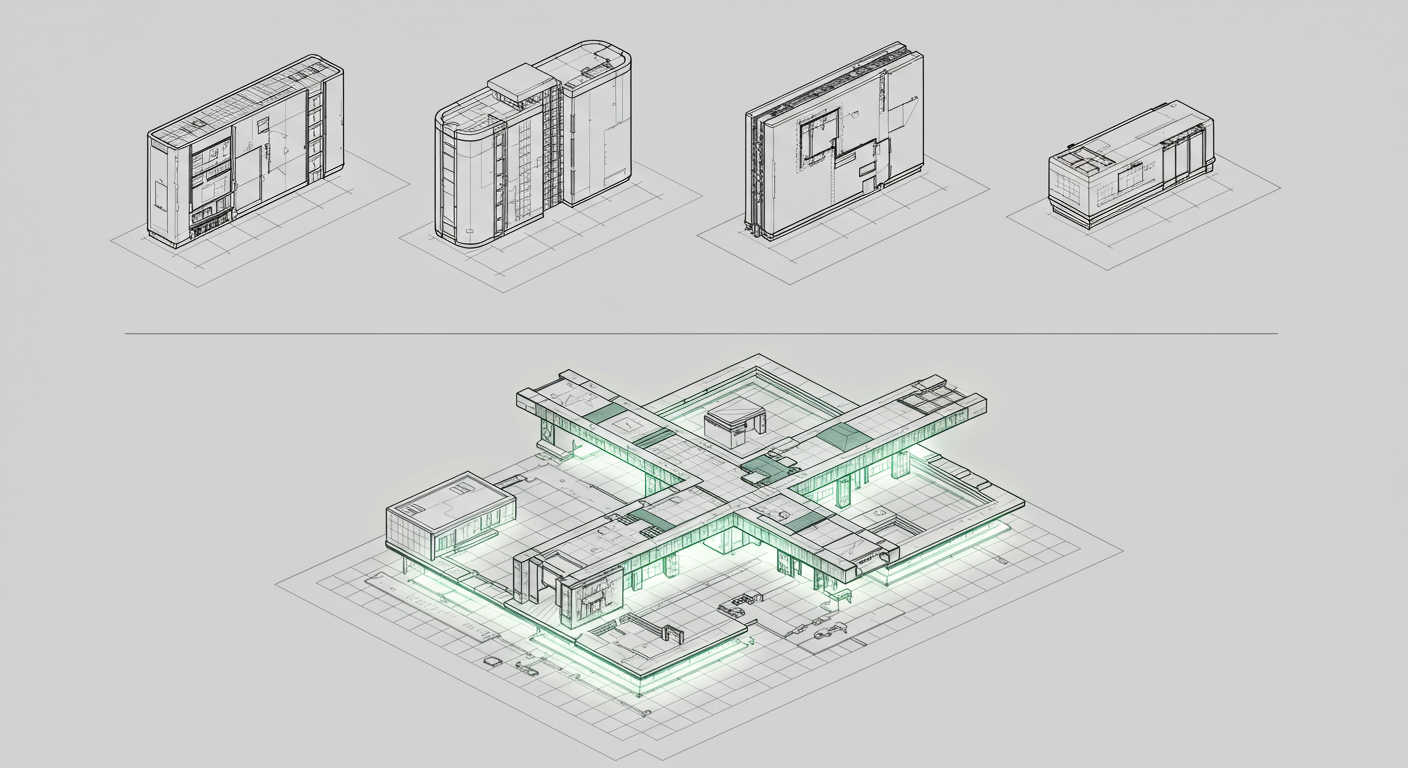

これまで個別に語られてきたこれらの概念を統合し、現代の複雑な仕事環境を体系的に理解するための新たな視座を提供してくれる研究がある。経営学者のシャロン・K・パーカー氏とキャロライン・ナイト氏が発表したこの研究は、合計1,800人以上の多様な職種の就労者データを分析し、無数に存在する仕事の特性が、実は5つの高次の要素に整理できることを実証した。研究者たちは、この統合的フレームワークを「SMARTワークデザインモデル」と名付けている。

S: Stimulating(刺激)― 変化と挑戦に満ちた仕事

研究がまず明らかにしたのは、仕事の多様性、求められるスキルの幅広さ、そして問題解決の要求度といった要素が、「刺激」という一つの次元を形成しているという事実である。 [論文] これは、単調な繰り返し作業ではなく、知的な挑戦を促すような仕事が、人の成長と満足にとって重要であることを示している。

この発見が示唆するのは、良い仕事とは単に「退屈でない」ということ以上の意味を持つという点だ。研究によれば、刺激的な仕事は、従業員に「この仕事は挑戦的で面白い」という感覚(チャレンジ評価)と、「自分の能力が活かされている」という感覚(仕事の有意味感)を同時に与え、それが高い職務満足につながっていた。 [論文]

M: Mastery(習熟)― 見通しと手応えのある仕事

次に、自分の役割が明確であること(役割明確性)、そして自分の仕事ぶりに対するフィードバックが得られることは、「習熟」という共通の要素にまとめられた。 [論文] これは、自分が何をすべきか、そしてそれをどれだけ上手くできているかを把握できる環境が、仕事のパフォーマンスを高める上で不可欠であることを示している。

この結果が浮き彫りにするのは、不確実性の持つ二つの側面である。習熟を促す仕事環境は、従業員が困難な課題に直面した際にそれを乗り越えられる「挑戦」と捉えることを助け、一方で、何をすべきか分からないという不安や心配(活性化されたネガティブ感情)を低減させる効果があった。 [論文] リーダーは、単に高い目標を掲げるだけでなく、そこに至るまでの明確な道筋と現在地を示す責任を負っている。

A: Autonomous(自律性)― 自己決定の余地がある仕事

仕事の進め方、タイミング、そして意思決定における裁量権は、「自律性」という強力な一つの因子を構成していた。 [論文] これは、従業員が単なる「作業者」ではなく、自らの判断で仕事を進められる「主体」として扱われることの重要性を物語っている。

自律性がなぜ重要なのか。この研究は、その理由の一つが「仕事の有意味感」にあることを示している。 [論文] 自分の意思で仕事に関わることで、人はその仕事に「自分ごと」としての意味を見出しやすくなる。マイクロマネジメントが従業員のエンゲージメントを削ぐ最大の要因の一つであることは、この結果からも裏付けられる。

R: Relational(関係性)― 他者との繋がりを感じる仕事

他者からの支援(ソーシャルサポート)、自分の仕事が他者に与える影響の大きさ(タスク重要性)、そして仕事の受益者との接点(受益者との接触)は、「関係性」という一つの次元に統合された。 [論文] これは、人は孤立して働くのではなく、社会的な繋がりの中でこそ、その価値を発揮できる存在であることを示唆している。

この「関係性」の次元は、二つの重要な心理的プロセスを通じて職務満足を高めていた。一つは、他者への貢献を実感することによる「仕事の有意味感」の向上。もう一つは、人との繋がりによって「関係性の欲求」が満たされることである。 [論文] 組織は、効率性を追求するあまり、従業員同士や顧客との人間的な繋がりを断ち切ってはいないだろうか。

T: Tolerable(許容可能性)― 過剰な負荷のない仕事

最後に、過剰な仕事量(役割過負荷)、矛盾した要求(役割葛藤)、そして仕事と家庭生活の衝突(ワーク・ホーム・コンフリクト)が少ない状態は、「許容可能性」という一つの要素として括られた。 [論文] これは、どんなにやりがいのある仕事であっても、心身をすり減らすほどの過剰な負荷は、持続可能性を著しく損なうという、いわば仕事の「安全基盤」の重要性を示している。

この研究では、許容可能な範囲の負荷は、従業員の不安や心配といったネガティブな感情を直接的に低減させ、職務満足を維持するために不可欠な条件であることが示された。 [論文] 働きがい改革が、単なる「やりがい搾取」に陥らないためには、この「許容可能性」という土台が不可欠である。

完璧な「設計図」など存在しない:SMARTモデルの限界と、その先にある問い

このSMARTモデルは、複雑な「仕事の質」という問題を構造的に捉えるための、非常に強力なレンズを提供してくれる。しかし、このモデルが全ての組織、全ての個人にとっての唯一無二の正解だと考えるべきではない。

例えば、この研究で分析されたデータは、主に欧米の就労者を対象としたものであり、日本のような集団主義的な文化背景を持つ組織において、各要素の重要性がどのように変化するのかは、さらなる検討を要するだろう。また、職種によっても最適な「設計図」は異なるはずだ。創造性が求められる職務と、正確性が第一に求められる職務とでは、「自律性」や「刺激」の理想的な水準は当然変わってくる。

さらに重要な視点は、仕事の設計が「トップダウン」だけで決まるものではないという点だ。従業員自身が、自らの仕事の意味を再定義し、業務の進め方や人間関係を主体的に調整していく「ジョブ・クラフティング」というボトムアップのアプローチも、仕事の質を高める上で極めて重要である。

最終的に私たちが向き合うべきは、「どの設計図が正しいか」という静的な問いではなく、「いかにして、組織と個人が対話しながら、常により良い設計図へと更新し続けていくプロセスを築くか」という、動的な問いなのである。

「設計図」を、現場の「現実」に変えるために:思考と対話のアクションガイド

これまでの議論が示すのは、従業員のエンゲージメントやウェルビーイングという課題が、個人の精神論ではなく、仕事の構造そのものに深く根差しているという事実である。重要なのは、完璧な解決策を探すことではなく、これまで無意識のうちに前提としてきた自社の「仕事の設計図」に、意識的に光を当てるという新しい姿勢を持つことだ。

まず、あなた自身の「設計思想」を点検する

-

あなたがチームメンバーに仕事を割り振る際、最も優先しているのは効率性か、それともメンバーの成長機会(刺激)か?

-

チームの目標達成に向けて、あなたは明確な道筋とフィードバック(習熟)を提供しているか、それとも結果だけを求めてはいないか?

-

メンバーに裁量(自律性)を与えているつもりでも、無意識のうちに重要な意思決定を独占してはいないだろうか?

-

チームの業務プロセスは、顧客や他部署の仲間との繋がり(関係性)を実感できるものになっているか、それとも分断されていないか?

-

チームのパフォーマンスを最大化しようとするあまり、メンバーに許容範囲を超える負荷(許容可能性)を強いていないだろうか?

チームで描く、未来の「仕事の設計図」

-

これらの内省から得られた気づきを、ぜひチームとの対話の出発点としてほしい。

-

我々のチームの仕事において、最も「ビタミン」となっている要素(SMARTの各側面で充足している点)は何か?逆に、最も「ストレス要因」となっている構造的欠陥(不足している点)はどこにあるだろうか?

-

これらの構造的欠陥を解消するために、私たち自身で変えられることは何か?例えば、業務の分担方法、会議の進め方、情報共有のルールなど、明日から試せる小さな実験を一つ計画してみよう。

書誌情報

Parker, S. K., & Knight, C. (2024). The SMART model of work design: A higher order structure to help see the wood from the trees. Human Resource Management, 63(2), 265–291.